A indiferença ao bem comum é o vício da política e da gestão pública

praticadas pelos déspotas da burocracia insensível existente no Brasil.

A imprensa fluminense, do dia 9 de janeiro, estampou a chamada “Minc rebate Pezão e diz que projetos de pontes da região serrana tinham erros”.

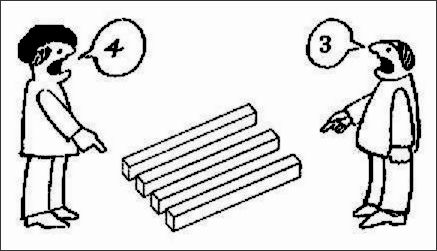

Depois de o Vice-governador e Coordenador Geral de Infra-estrutura Luiz Fernando Pezão e o Secretário de Obras Hudson Braga afirmarem que as 73 pontes que deveriam ter sido construídas na Região Serrana não foram feitas devido a obstáculos impostos pelo Instituto Estadual do Ambiente, foi a vez de o Secretário do Meio Ambiente rebater as acusações e partir para novos ataques. E assim o tiroteio continuou e continua um responsabilizando o outro.

O que está errado é a lógica que sustenta as suas percepções e afirmativas à imprensa. O conceito de interesse público precisa deixar de ser compreendido no Brasil como um dado a ser definido e equacionado a partir da lógica e da percepção singular da autoridade pública, circunstancialmente ocupante de função de poder e de mando. Precisa ser construído, implementado e resolvido a partir das avaliações e das considerações decorrentes e emanadas do Legislativo e da Justiça.

A vontade do Estado não é sinônimo de interesse público. Muito menos o é a interpretação casuística de qualquer um de seus agentes.

Esse é um pressuposto equivocado, pois não é compatível com o regime da Constituição intitulada Cidadã.

O respeito aos direitos individuais e coletivos – de pessoas físicas e de pessoas jurídicas – tem de ser o compromisso primacial do próprio Estado.

O Estado no Brasil ainda desempenha um forte papel diretivo: controla e fiscaliza a aplicação de recursos e o desempenho nas instituições. Não lidera no sentido a que Max Weber atribui o conceito de burocracia. Pelo contrário, o poder e a autoridade se dividem e prestam os piores serviços aos cidadãos. A burocracia não se funcionaliza colaborativamente para o melhor atendimento aos cidadãos, mas se esgarça em competições antagônicas intestinas para a obtenção de crescentes nacos de poder de seus protagonistas.

No Estado democrático de direito, vivido e perseguido pelo Brasil neste primeiro quartel de século, não há mais espaço para a defesa de prevalência de difuso e incerto interesse público, visto sob a angulação exclusiva do ente estatal, diante da constitucionalização dos interesses individuais e coletivos muitas vezes mais relevantes.

Afinal, o que é interesse público? Serão públicos os interesses representados por eventuais ocupantes do poder em dado momento?

O desafio que se coloca para o País é justamente aprender a identificar qual dos interesses é o público, livre do aleijão intelectual e conceptual de vê-los sempre confundidos com os estatais preconizados por seus agentes episódicos.

A descrição romântica, porém totalmente falsa, do fenômeno administrativo consagra a tese, até como lugar comum, de que o agente privado pode fazer tudo, desde que a lei não o proíba, enquanto ao gestor público só compete fazer o que está estritamente previsto em lei.

Nada mais irreal vis-à-vis às circunstâncias da ação administrativa em nosso País. Em verdade, no Brasil, o Estado legisla para si próprio. A Administração Pública dispõe de um direito especial que resulta não da vontade do povo expressa pelo Legislativo, mas de decisões e ações discricionárias formuladas e operadas pelo próprio Executivo.

Não há como se falar em garantias dos direitos individuais na Constituição Cidadã quando a Administração Pública edita as suas próprias normas jurídicas – soi disant administrativas – e julga autonomamente os seus litígios com os administrados.

O propalado princípio da separação dos poderes nada mais é do que a cortina de fumaça que tem permitido ao Executivo ampliar cada vez mais a sua liberdade de ação discricionária, infensa a qualquer controle legislativo e judiciário, vale dizer, controle dos cidadãos.

contrário, em muito a ultrapassa.

Por certo, o agente público não prescinde de lei para agir, mas o faz sempre num campo de ação muito mais amplo do que o previsto na legislação, avançando muito além de suas competências, sob a alegação reiterada de prática de ato discricionário de gestão em contraposição aos atos vinculados.

Atos vinculados são aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização, enquanto os atos discricionários são os que a Administração pode praticar com liberdade de escolha, a critério do decisor.

Ora, o ato discricionário de gestão não pode continuar a ser um espaço de decisão subjetivo, de livre arbítrio, do agente público. Tem que se subordinar à fundamentação de políticas públicas claramente definidas e aprovadas pela sociedade, dentro de regramentos estabelecidos pela Constituição e pela Lei.

A prática do ato discricionário não é um espaço que possibilita ao agente publico dar vazão, circunstancialmente, aos seus desejos pessoais, valores e preferências políticas, percepções e julgamentos particularistas ou ideológicos.

Somente a submissão do agente público ao império da Constituição e da Lei, reconceptualizando o que o Pais equivocadamente crê e pratica como ato discricionário de gestão, poderá fazer avançar no Brasil o Estado democrático de direito, subordinando efetivamente a Administração Pública à vontade do povo constituído por seus cidadãos.

É preciso conter assim os déspotas administrativos, velha praga colonialista e patrimonialista de nossa história, entulho e escombro da resistente cultura estatal autoritária brasileira. Não há dúvidas de que no Brasil o operador da política, o burocrata do poder, termina por se tornar antagonista do cidadão.

É preciso conter assim os déspotas administrativos, velha praga colonialista e patrimonialista de nossa história, entulho e escombro da resistente cultura estatal autoritária brasileira. Não há dúvidas de que no Brasil o operador da política, o burocrata do poder, termina por se tornar antagonista do cidadão.